世界最大のヘッジファンドBridgewaterを運用するレイ・ダリオ氏が引き続き1970年代のアメリカのインフレ時代について語っている。

前回の記事ではダリオ氏は、1960年代に経済の弱まったアメリカが紙幣を印刷した結果、1970年代が物価急騰の時代となった様子を説明していた。

アメリカの1970年代は先進国でもインフレになるということを証明する意味で経済学的には非常に興味深い。しかしインフレの時代とはどういうものだろうか。デフレに慣れて久しい現代人には遠い記憶ではないだろうか。

インフレの心理

インフレとは紙幣の価値が下がることであり、物価が上がることである。しかし当時の様子がどういうものだったのかは当時もアメリカに住んでウォール街で働いていたダリオ氏の経験を聞くのが良いだろう。ダリオ氏はこう書いている。

わたしはインフレの心理というものをよく覚えている。アメリカ人はこぞって借金をしたがり、給料日になるや否や「インフレに先回りする」ために物品を買い漁った。

1970年代のインフレの時代、人々は物品を買い漁った。しかし豊かにはならなかった。物が不足しているから人々は物を買い漁り、インフレになるからである。

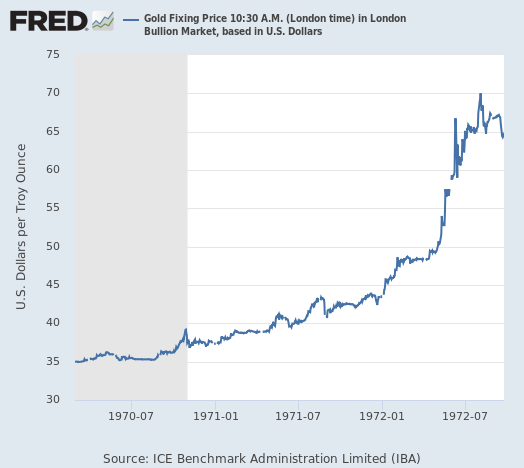

紙幣の価値が暴落する時代には資産価値を保存できる別のものがブームになる。結果、金価格は暴騰した。もう一度当時の金価格チャートを掲載しておこう。

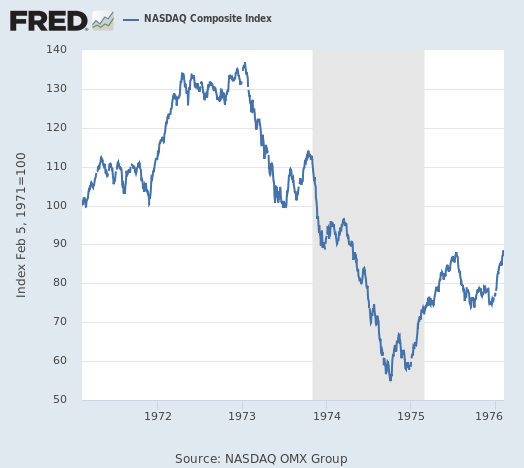

しかし株価はどうなっただろうか。インフレは1972年から急激に悪化しているが、株価はそれに呼応して下落している。

インフレとは紙幣の価値が下落することであり、すべてのものの値段が上がることである。しかし株価は下落した。

その理由はダリオ氏による上記の描写を読めばより分かりやすいだろう。当時のアメリカ国民は毎年高くなってゆく生活物資を買い集めることで必死になり、株式など買っている場合ではなくなったのである。インフレの時代にもすべての値段が上昇するわけではないというのは興味深い事実である。

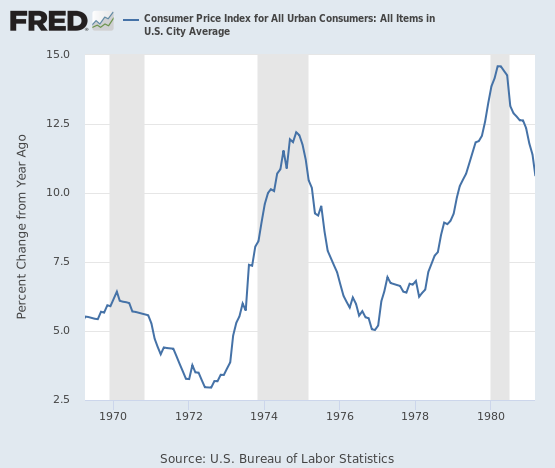

価値が下落しているドル紙幣で換算して株価が半分にまで下落しているということは、実質ベースでは株式の価値はほとんど紙切れになったということである。インフレの第1波が収まり始めた1975年からは株価は一度持ち直した。当時のインフレ率も同じように掲載しておこう。

しかしインフレ第2波のピークとなる1980年の前後には株式市場は再び激しい値動きを見せることとなる。

ポール・ボルカー議長

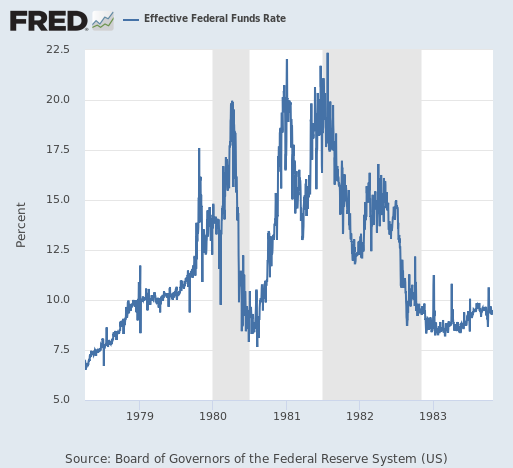

1979年、カーター政権の元でポール・ボルカー氏が連邦準備制度の議長に選出された。ボルカー氏はインフレを抑えるために政策金利を20%まで引き上げた。現在では考えられない水準である。ダリオ氏はこう書いている。

金融政策によって引き起こされたインフレ危機に対抗するためにボルカー氏は金融引き締めを行なった。そのため金利はドイツのシュミット首相が「イエス・キリスト以来」と呼んだ水準まで高騰した。

実際、インフレ率は最高でも15%に満たなかったのだから、20%はインフレの時代でもかなりの高金利である。今の金融市場が低金利で支えられていることからも分かる通り、これほどの高金利が株式市場を崩壊させないはずはない。

結果、1980年前後の株式市場はボルカー氏の動きに翻弄されることになる。まずボルカー氏が政策金利をどう動かしたのかを見てみよう。

金利の波は2回来ている。1980年の初めと1981年である。そして株式市場はその2度の波に翻弄されるように2度下落相場を迎えている。

何とも激しい値動きである。しかもこの値動きは毎年10%ものインフレの最中に起こったことを思い出したい。

インフレの結果

このボルカー議長による強烈な金融引き締め政策によってインフレはこの時期にピークを迎えることとなった。しかし結果としてアメリカ経済は短期間に2度の景気後退を迎えており、そのような厳しい政策が政治的代償なしに行えるはずはない。ダリオ氏はこう書いている。

ボルカー氏は役目を果たした。しかしその代償としてカーター大統領は職を失うこととなった。

一方でボルカー氏の金融引き締めがなければドルはそのまま自由落下を続け、アメリカは既に覇権を失っていただろう。

紙幣印刷がインフレに繋がるとき、国民はどちらかを選ばなければならないのである。

昨年亡くなったボルカー氏はダリオ氏とも個人的な繋がりがあり、ダリオ氏はボルカー氏のことを次のように評している。

幸いにもわたしはボルカー氏と個人的な交友を築くことができた。彼は偉大な人格者であり、素晴らしい能力と影響力があるにもかかわらず謙虚な人物で、ヒーローと呼べる人物が不足している今の経済界において古典的なヒーローの典型だと言えるだろう。

現代の政治が強烈な景気後退か通貨暴落のどちらかを選ばなければならなくなったとき、どちらを選ぶだろうか。それはそれで見てみたい光景ではあるのである。