引き続き、DoubleLine Capitalのジェフリー・ガンドラック氏のBloombergによるインタビューである。

今回はFed(連邦準備制度)の利下げとアメリカの長期金利の動向について語っている部分を取り上げたい。

アメリカの利下げ

これまでの記事でガンドラック氏は、長期の米国債がもはや安全資産とは呼べない動きをしていること、最終的には米国債はFedが量的緩和で買い入れなければならなくなることを予想していた。

だが量的緩和はもう少し先の話だろう。その前にFedは利下げをするのかしないのかの選択に迫られる。

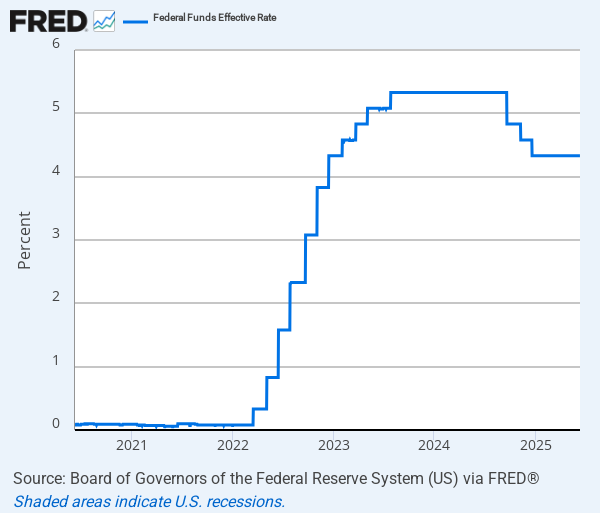

Fedは去年9月に利下げを開始したが、その後利下げを停止し、半年ほど金利を横ばいで維持している。

トランプ大統領はこれを不服とし、インフレ率が下がっているのだからFedは利下げすべきだと言っているのである。

利下げと長期金利

アメリカのインフレ率は2.4%であり、それだけ見ればトランプ大統領の言うことにも一理ある。

だが一方で問題もある。コロナ後の高金利によって米国債の利払いが財政赤字の半分にまで急増していることをトランプ大統領やベッセント財務長官は気にしているのだから、本当に下げなければならないのは政策金利ではなく長期金利である。

しかしガンドラック氏は去年9月からの利下げの時に、利下げでむしろ長期金利が大きく上昇したことを指摘している。

アメリカの長期金利は次のように推移している。

だからガンドラック氏は司会者に、Fedがこれから利下げをすれば長期金利は上昇するのかと聞かれ、次のように答えている。

それはもう起こっている。2024年の9月にFedは利下げを開始したが、それから長期金利は1%も上昇した。

結局、金融市場は利下げによるインフレ加速を懸念したのである。それがインフレが起こってしまった場合の普通の動きである。

Fedが利下げを再開すれば同じようになるのかと聞かれ、ガンドラック氏は次のように聞き返している。

逆に何故起こらないんだ? これはパラダイムシフトだ。

安全資産ではなくなるドルと米国債

パラダイムシフトとは、株価が下がり経済が落ち込めば「安全資産」であるドルや米国債に資金が集まる時代から、危機があるとドルや米国債から資金が流出する時代へのシフトのことである。

ほとんどの人はこれまで何十年もドルや米国債が安全資産だった時代を生きてきたから、まだパラダイムシフトを受け入れられていない。

だがインフレが発生した時にはそれこそが金融市場の普通の動き方である。例えば1970年代の物価高騰時代、そして1929年から始まる世界恐慌の時代、ドルと米国債は安全資産であることを止めている。

世界恐慌の例を考えるために、歴史上のバブル崩壊を解説しているレイ・ダリオ氏の『巨大債務危機を理解する』から世界恐慌のページを開いてみよう。

1929年に世界恐慌が始まったとき、初めに暴落したのは当時の基軸通貨だった大英帝国のポンドだったが、1931年頃には遂にドルと米国債も危機に陥ることになる。

ダリオ氏は次のように書いている。

1931年9月、世界恐慌が始まって以来初めて、ドルは安全資産であることを止めた。

今と同じように、海外の投資家がアメリカの債務問題をリスクだと考えたからである。「安全資産であることを止める」というフレーズが、今のガンドラック氏と被っている。

そしてドルから逃げた資金が向かったのは、今と同じゴールドだった。ダリオ氏は次のように書いている。

フランス、ベルギー、スイス、オランダなどは皆ドルをゴールドへ両替し始めた。

こうしてドルと米国債からゴールドへと資金が流出し、誰も米国債を買わなくなったことからアメリカは債務危機に陥ったのである。

このシナリオは元クレディスイスの天才ゾルタン・ポジャール氏が予想している。

しかもこのシナリオにはもう1つ問題点がある。ドルからの資金流出を止めるため、世界恐慌の事例でアメリカが何をしなければならなかったかについて、ダリオ氏は次のように書いている。

10月9日、投資家を引き留めるため、ニューヨーク連銀は金利を1.5%から2.5%に引き上げた。これは金融引き締めに他ならず、それは恐慌の時には良い結果には繋がらない。

ドル預金や米国債に資金を取り戻すため、アメリカは利上げをしなければならなかった。

しかしこれは経済恐慌下の金融引き締めであり、既に世界恐慌で疲弊していた実体経済は更に疲弊してゆくことになる。

しかしそれをやらなければドルと米国債の暴落は止まらなかった。アメリカが陥ったのはそういう状況である。そしてガンドラック氏もダリオ氏も、アメリカは再びそういう状況になりつつあると言っているのである。ゴールドへの資金流入がそれを物語っている。

これからのアメリカ経済を予想するためには、世界恐慌においてドルや米国株がどう動いたのかを頭に入れておくことは必須である。

ダリオ氏の『巨大債務危機を理解する』を未読の人は読むべきだろう。また、以下の記事も同時に参考にしてもらいたい。