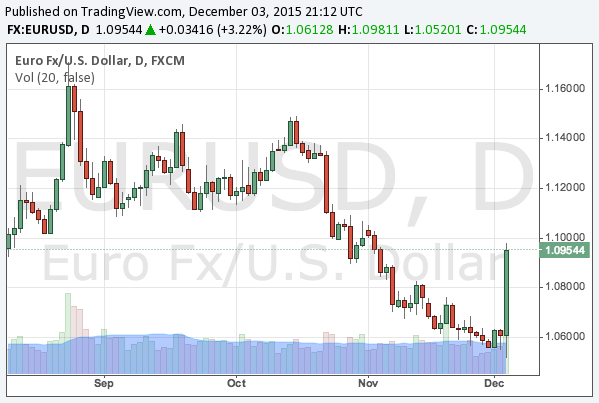

2015年12月3日にECB(欧州中央銀行)が利下げと量的緩和の期限延長を発表した。これに伴う市場の反応などは以下の記事に既に纏めてあるが、金融政策変更に伴いユーロの適正レートも当然変わっているので、この記事ではマネタリーベースとその推移を掲載しながら、ユーロが今後どうなってゆくかを考えてみたい。

今回の政策決定では預金金利が-0.20%から-0.30%へと変更され、更に量的緩和の期限が2016年9月から2017年3月へと延長された。量的緩和については必要があれば延長すると明言していたので、今回はそれを公式に認めただけではあるのだが、半年の延長がどれだけ為替に効果を持つのか、そして今後更に延長されればどうなってゆくのかを見てみたい。